In tempi di trasformazioni frenetiche, il confronto tra chi ha servito le istituzioni con discrezione e chi le ha scosse con impeto diventa necessario. Due figure, apparentemente lontane, si stagliano con forza nel nostro immaginario civile e spirituale; Nicola Signorello, politico dalla misura antica, e Papa Francesco, pontefice della rottura. Questo confronto non nasce dalla nostalgia, ma dal bisogno urgente di recuperare un senso del limite, oggi smarrito.

C’è stato un tempo in cui la politica era ancora materia viva, faticosa, eppure nobile. Un tempo in cui la parola “onore” non suonava retorica, ma richiamo. In quel tempo è vissuto e ha operato Nicola Signorello, un uomo che merita di essere ricordato non solo per le cariche ricoperte, ma per la visione che ha incarnato e per il metodo con cui ha vissuto il potere comunque con misura, con senso del limite, e soprattutto con un rispetto profondo per l’Italia e per la sua gente.

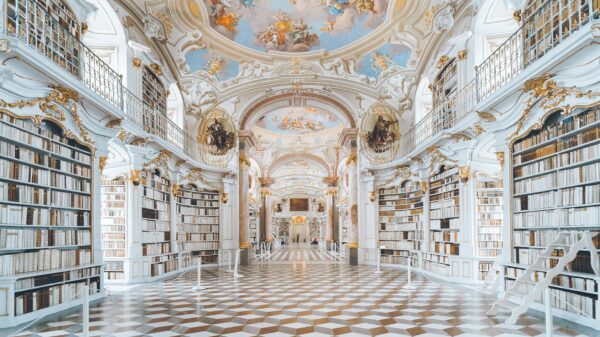

Venuto dal profondo sud, Signorello possedeva un’intelligenza fuori dal comune. La sua ascesa non fu quella dell’arrivista, ma del servitore delle istituzioni. Ricoprì più volte il ruolo di ministro, fu presidente della Provincia di Roma e sindaco della Capitale in uno dei momenti più delicati della sua storia. Ma non fu mai un uomo di potere nel senso volgare e autoreferenziale del termine. Nicola era un uomo del Palazzo. Non della chiusura, non dell’arroganza, ma del Palazzo come spazio ordinato della Repubblica, come architettura di regole e responsabilità. Ne fu un custode silenzioso, non un agitatore.

Fu capace di dialogare con il Partito Comunista, quando farlo significava esporsi, rischiare. Ma lo fece con equilibrio, con discernimento. Non c’era in lui alcuna concessione al cedimento, alla perdita di identità. Sapeva che includere non significava confondere. Che spalancare le porte non doveva mai significare lasciare entrare chiunque senza controllo. E questo, lo comprese già nel 1985, quando intuì che qualcosa si era rotto nei meccanismi della politica. Non era più solo una questione di mediazione tra visioni diverse, ma l’inizio di una fase in cui l’apertura poteva diventare sopraffazione da parte di un ceto rapace e senza ideali. Non era elitismo, era senso del limite. Era l’intelligenza di chi sa che ogni accesso va ponderato, ogni equilibrio difeso.

Nicola non era un ideologo. Era un uomo che conosceva i muri, i corridoi, le stanze della politica. Ne conosceva il peso, le ombre, ma anche la funzione. Il Palazzo, per lui, non era un trono, ma una trincea a difesa dell’equilibrio. E oggi, proprio per questo, il confronto con quanto è accaduto nel Tempio, sotto il pontificato di Papa Francesco, diventa inevitabile.

Quando Papa Francesco uscì dopo l’elezione, visto di spalle, la figura che si stagliava agli occhi era quella di Nicola. Per un istante si sarebbe potuto pensare che quel passo sobrio, quella accennata curva delle spalle, raccontassero la stessa sobrietà. Ma fu un’illusione. Perché, se Nicola fu uomo del Palazzo, Francesco si è mostrato come uomo del Tempio — non per custodirlo, ma per scardinarlo. E laddove Signorello camminava a piedi scalzi nei corridoi delle istituzioni, Francesco è entrato nel tempio con il fragore di chi vuole rifondare tutto, anche ciò che non gli appartiene.

Signorello cercava di includere senza snaturare. Francesco ha incluso snaturando. Nicola sapeva distinguere, sapeva difendere la forma come espressione della sostanza. Francesco ha dissolto le forme, ha desacralizzato il sacro in nome di una misericordia senza argini. Ha aperto le porte del tempio a tutti; abortisti, attivisti, transessuali, persino a simboli estranei come la Pachamama. Ma le ha chiuse, o semichiuse, a chi nel tempio era nato e cresciuto, ai fedeli della Tradizione. Ha accolto i lontani, ma spesso ha allontanato i vicini.

Nel palazzo, Nicola sapeva dire di no. Nel tempio, Francesco sembra non aver mai detto un no. Eppure, saper dire di no è il vero atto di responsabilità. È ciò che separa l’accoglienza dalla resa. È ciò che salva la casa dalla confusione. E se Signorello aveva capito che la più grande sconfitta di Tangentopoli non fu solo la corruzione, ma che un manipolo di persone esautorò il volere popolare, cancellando la legittimazione democratica in nome della presunta superiorità morale dei tecnici e dei giudici, allora il parallelismo si fa ancora più stringente.

Francesco ha fatto lo stesso nella Chiesa; ha accentrato, ha delegittimato la voce dei fedeli più legati alla dottrina, ha imposto cambiamenti come verità imperscrutabili, senza dialogo, senza sinodalità reale. Ha spinto troppo. Ha voluto strafare. E non è ingeneroso prevedere, per Papa Francesco, un lungo purgatorio fino alla fine dei tempi. Non per punizione divina, ma per una legge morale che non perdona gli strappi forzati. Ha forzato la storia come se potesse piegarla a un progetto personale. Ha voluto rifare il tempio a sua immagine, e così facendo ne ha perso il centro.

Per cogliere la portata di questo cambiamento basta guardare alla storia. Alla morte di Pio IX, nel 1878, il suo corpo fu deposto provvisoriamente nella Basilica di San Pietro. Per volontà testamentaria, fu poi traslato nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura, accanto al popolo cristiano. La traslazione, avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 luglio 1881 per timore di disordini, fu effettivamente assalita da massoni e anticlericali che tentarono di gettare il corpo nel Tevere, gridando: “Al fiume il papa porco”. Solo l’intervento delle forze dell’ordine evitò il sacrilegio.

Pio IX era ancora il Papa del Sillabo, il Papa che condannava l’errore e proclamava la verità, difendendo la dottrina contro ogni eresia. E per questo era odiato.

Oggi, le stesse forze che un tempo volevano dissacrare la salma di un Papa si alzano in piedi per onorarne un altro. Le bocche che urlavano odio intonano ora lodi. Un tempo si voleva gettare i Papi nel fiume, oggi li si piange con comunicati ufficiali. Non è cambiata la Massoneria. È cambiata la Chiesa. E questo dice tutto.

Nicola Signorello invece aveva il senso dell’ordine e della misura. Aveva il coraggio di fermarsi. Capiva che non tutto può essere barattato. Che il potere deve servire il popolo, non sé stesso. E quando vide che il popolo non aveva più voce, quando comprese che le derive erano ormai in atto e che non c’era più ascolto per chi proponeva una visione prudente, egli scelse il silenzio. Ma non un silenzio di resa, un silenzio di testimonianza.

Ricordarlo oggi, in mezzo a leader fragili e presuntuosi, in mezzo a un clero disorientato e a una politica che gioca con le macerie, è un atto di resistenza. Un altro modo era possibile. Si poteva includere senza distruggere, dialogare senza dissimulare, riformare senza profanare.

Nicola Signorello era un uomo del Palazzo. Francesco ha agito nel Tempio, ma come uno che ne ribalta i tavoli, senza sempre chiedersi cosa stesse rovesciando. E in mezzo al frastuono, vale la pena tornare al suo esempio. A quell’uomo che conosceva il valore del limite, della forma, del silenzio. A un uomo che non aveva bisogno di urlare, perché bastava il suo sguardo a dire cos’era giusto.

Con rispetto. Con memoria. E con l’onore della sobrietà.

Perché non tutto può essere rifatto ogni volta da capo. C’è un tempo per custodire e uno per correggere. Ma ogni riforma, se vuole durare, ha bisogno di una radice. Nicola Signorello la conosceva. Papa Francesco, forse, l’ha sacrificata in nome di una corsa contro il tempo. Sta a noi decidere se la memoria del Palazzo e il silenzio del Tempio siano ancora in grado di parlarci. O se preferiamo il rumore di chi non sa più ascoltare.

Direttore responsabile, Domenico Galati